No.731 雛埴輪頭部 関東地方 古墳時代

本体長さ約9.5cm(台を含めた高さ約17cm)

箱有り

「暮しの手帖34号」(2025年1月25日発売)掲載品

動物形の埴輪のなかでも、鶏形埴輪はもっとも古くから作り始められ、古墳時代前期の4世紀頃には出現します。

「暮しの手帖34号」(2025年1月25日発売)掲載品

動物形の埴輪のなかでも、鶏形埴輪はもっとも古くから作り始められ、古墳時代前期の4世紀頃には出現します。

古代においての鶏は、時を告げる鳥として神聖視され、主に愛玩動物として扱われていました。

鶏は、夜明けと共に鳴くことから、夜(=あの世=死)と昼(=この世=生)とを分かち、仲立ちとなる鳥と考えられました。

「天の岩戸」神話でも、隠れたアマテラス神を誘い出す際に「常世の長鳴鶏(ながなきどり)」すなわち鶏が一役かっていることからも、死んだ首長の再生を願った儀礼の一場面に鶏形埴輪が登場したのかもしれません。

「天の岩戸」神話でも、隠れたアマテラス神を誘い出す際に「常世の長鳴鶏(ながなきどり)」すなわち鶏が一役かっていることからも、死んだ首長の再生を願った儀礼の一場面に鶏形埴輪が登場したのかもしれません。

鶏形埴輪は普通、鶏冠を強調した雄鶏が目立ちますが、雌鳥とのつがいであったり、稀にひよこであったりもします。

写真の埴輪は、鶏冠も無く、くちばしも丸い可愛いひよこを巧みにとらえた傑作と思います。

写真2〜9枚目 /

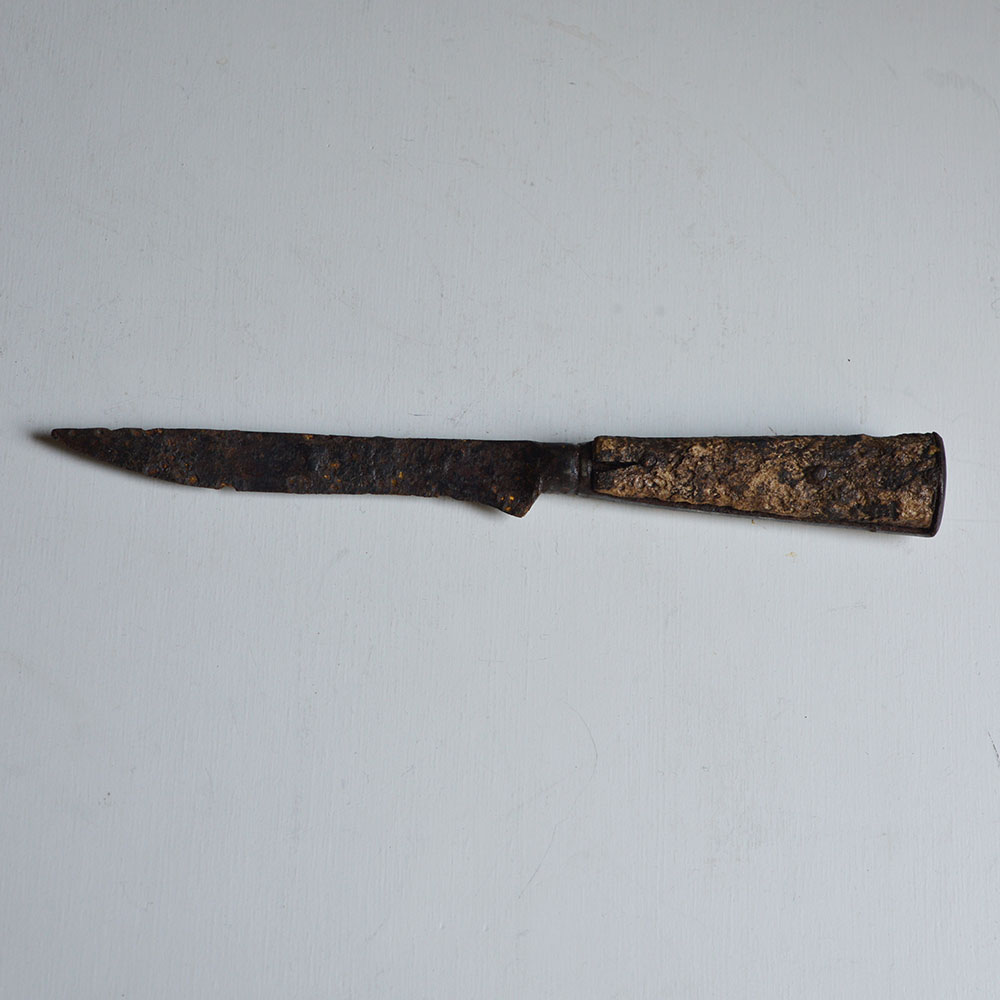

No.7227 食卓用ナイフ(骨柄) 16世紀 オランダ

No.7227 食卓用ナイフ(骨柄) 16世紀 オランダ

長さ約19cm 「暮しの手帖34号」(2025年1月25日発売)掲載品

ご売約済み。

ご売約済み。

写真10〜16枚目 /

No.7228 食卓用ナイフ(骨or角柄) 17世紀 ドイツ

長さ約22cm 「暮しの手帖34号」(2025年1月25日発売)掲載品

オランダをはじめ、平坦で海抜が低いヨーロッパ北西部の土地にはいくつもの運河があり、過去には幾度となく水害に見舞われてきました。

長さ約22cm 「暮しの手帖34号」(2025年1月25日発売)掲載品

オランダをはじめ、平坦で海抜が低いヨーロッパ北西部の土地にはいくつもの運河があり、過去には幾度となく水害に見舞われてきました。

そのため、川底や地中には多くの生活道具が眠っています。写真もそのひとつで、発掘されたナイフです。

錆びて朽ちたナイフをいったいどうするのかと思われる方が大半かと思いますが、好きな人にとっては、この枯れ味がたまらなくて、うっとりと眺めて飽きないのです。

ヨーロッパのカトラリーの歴史は意外と浅く、各自の前にナイフやフォークが並べられるようになったのは、十八世紀に入ってからだそうです。

中世の頃は取り分け用のナイフやスプーンが用意されるだけで、食べるのは手掴みでした。

古くから銘々の箸を使っていた日本とはまるで違う食卓の雰囲気を想像して、厳しいながらも賑やかであったろう当時の暮らしぶりに思いを馳せるのです。

写真2〜5枚目 /

No.2452A 美作豊楽寺 泥版塔 残欠11片一括 鎌倉時代

No.2452A 美作豊楽寺 泥版塔 残欠11片一括 鎌倉時代

ご売約済み

写真6〜9枚目 /

写真6〜9枚目 /

No.2452C 美作豊楽寺 泥版塔 残欠11片一括 鎌倉時代

ご売約済み

箱サイズ / 21 × 11.5cm 「暮しの手帖34号」(2025年1月25日発売)掲載品

「塔」とは、仏舎利塔(ぶっしゃりとう)、つまり釈迦の遺骨を分かち合い、それを安置する建造物のことです。

「塔」とは、仏舎利塔(ぶっしゃりとう)、つまり釈迦の遺骨を分かち合い、それを安置する建造物のことです。

朝鮮百済から伝えられた仏教が、平安時代の貴族層に広く受け入れられるにつれて舎利信仰が興隆し、小さな塔をたくさん作って供養し、自らの滅罪、延命、長寿など、さまざまな祈りを込めて埋納することが流行します。

やがては貴族による造立だけでなく、庶民信仰としても広く浸透していくこととなりますが、釈迦への祈りを込めた小塔は、姿をさまざまに変容させながら、江戸時代にいたるまで作り続けられました。

写真は、昭和の初めに美作(岡山県東北部)豊楽寺の裏山から発掘されたもので、泥板を塔形に切り抜き、それに細線の彫刻を施したもので「泥版塔」と呼ばれます。

完形のもので高さ4〜5センチほどの小さなもので、それぞれ微妙に形が違っていて、色や質感はまるでビスケットのようです。

そんな可愛らしい泥版塔ですが、念願が叶うことを信じて、古人が一つづつ丁寧に作った姿を想像すると、その真摯さに敬意を払わずにはいられないのです。

No.2050 猿投窯 円面硯残欠 天平時代

直径約11 × 高さ約3cm 「暮しの手帖34号」(2025年1月25日発売)掲載品

元々あった透かしの入った高台は欠損していますが、猿投古窯特有の赤茶の土に、シャープな作りの円面硯です。

元々あった透かしの入った高台は欠損していますが、猿投古窯特有の赤茶の土に、シャープな作りの円面硯です。

壺や皿と同じろくろ挽きの技法で成形されており、どの方向からも使える機能性高いグッドデザインです。

円面硯には、直径5センチくらいから20センチ近いものまでありますが、希少で高価な硯を使う役人はまだ少数で、多くは壺の蓋や甕の欠片を硯として使っていました。おそらく、小型品は高級官僚の個人用のもので、大型品は中級・下級の役人たちが机の真ん中に置いて共同で使ったのでしょう。

我国の紙および墨の製法は610年に伝えられたとされます。

大阪府陶邑窯や愛知県猿投古窯郡からは7世紀から陶硯が発見されており、この頃から硯、紙、墨の製作が広まって行ったと考えられます。

初期の陶硯を焼いた窯跡からは仏教関連の容器も見つかっており、硯を使用する場所の一つとして寺院があったとしめすものです。

1 / 1 ページ (全 4 件中 4 件表示)

-

前へ|1|次へ