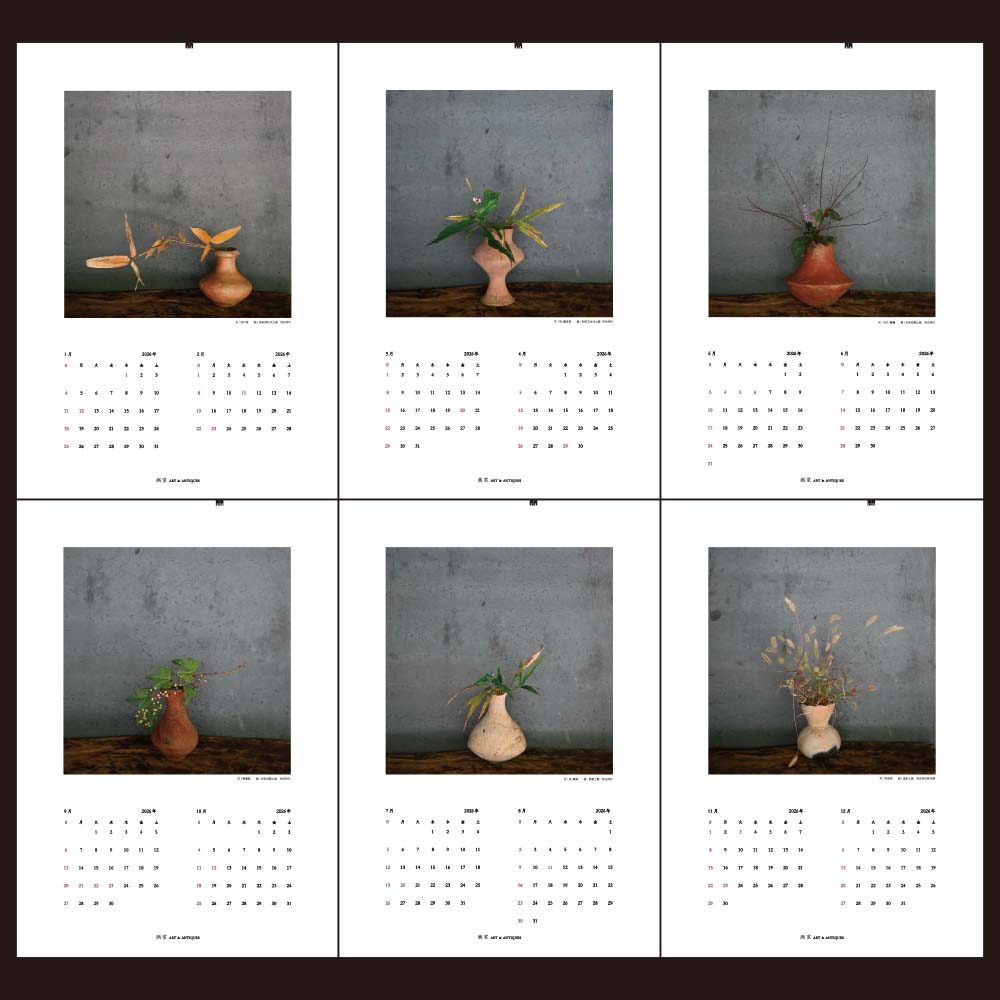

2026 Calender

「土器と埴輪月間」に際して、生けてもらった坂村岳志さんの花がとても素敵だったので、カレンダーを作ってみました。

ただいま画室にて絶賛発売中です。

2026 Calender

A2サイズ(420mm × 594mm) 7枚綴

花と写真 / 坂村岳志

単価 ¥1,500+税

通販にてもご注文承りますので、どしどしお申し込みください。

通販の場合は送料(定形外郵便)¥660をご負担お願いします。

2025/10/23

「土器と埴輪月間」に際して、生けてもらった坂村岳志さんの花がとても素敵だったので、カレンダーを作ってみました。

ただいま画室にて絶賛発売中です。

2026 Calender

A2サイズ(420mm × 594mm) 7枚綴

花と写真 / 坂村岳志

単価 ¥1,500+税

通販にてもご注文承りますので、どしどしお申し込みください。

通販の場合は送料(定形外郵便)¥660をご負担お願いします。

2025/10/23

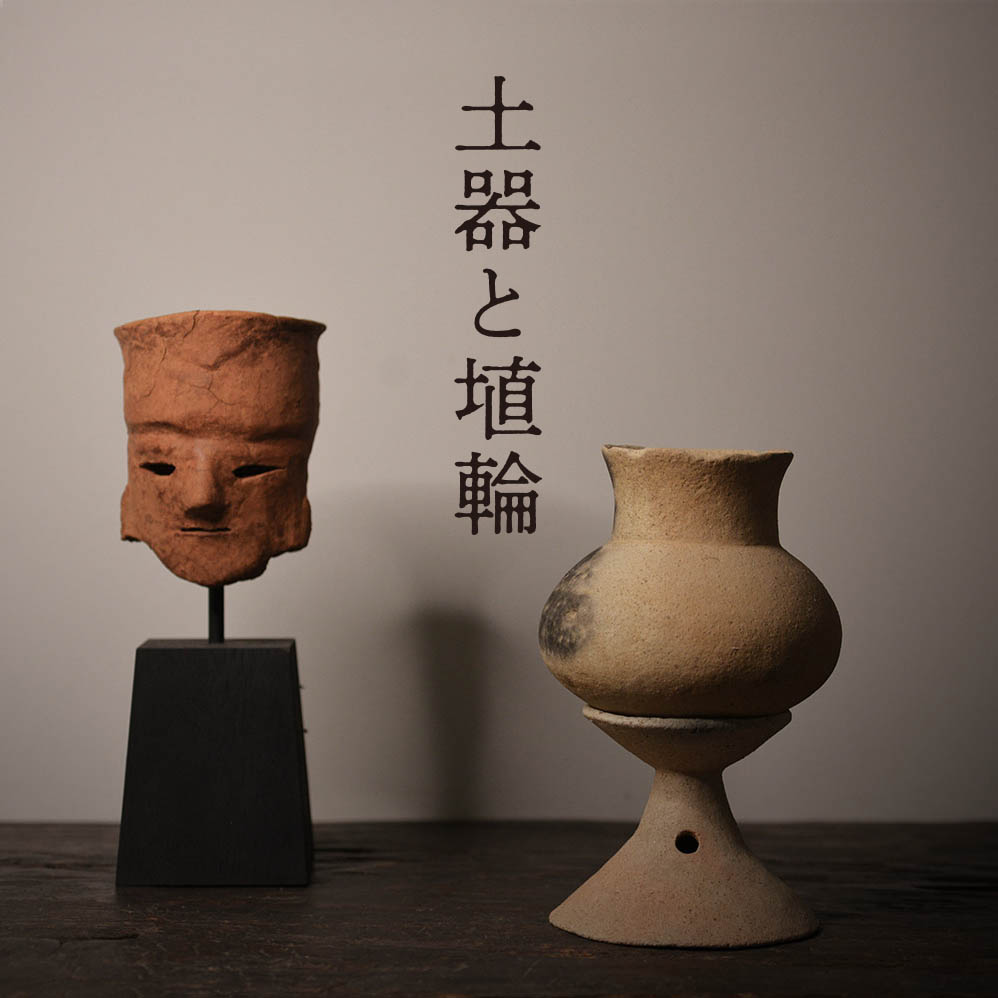

2025年11月1日(土)〜11月30日(日)

「土器と埴輪月間」

11月の画室は「土器と埴輪月間」と称しまして、弥生〜古墳時代の土器と埴輪だけをずらりと並べてみたいと思います。

昨年夏、神楽坂の一水寮にて展覧会「埴輪と土師器の美」を開催させていただきましたが、その後の新収品35点を加えまして合計60点ほどの展観です。

まったく土器と埴輪オンリーの少々マニアックな展示に、大勢のお客様が詰めかけることも考えられませんから、初日の1日(土曜)も入場予約制にはいたしません。

美観地区散策にも絶好の季節ですし、一ヶ月間まるまるの企画ですので、どこかご都合の良い日程でお立ち寄りいただけましたら嬉しく思います。

主な出品物は、10月1日より @shinsuke.tanabe に順次投稿いたします。

2025/10/01

11月の画室は「土器と埴輪月間」と称しまして、弥生〜古墳時代の土器と埴輪だけをずらりと並べてみたいと思います。

昨年夏、神楽坂の一水寮にて展覧会「埴輪と土師器の美」を開催させていただきましたが、その後の新収品35点を加えまして合計60点ほどの展観です。

まったく土器と埴輪オンリーの少々マニアックな展示に、大勢のお客様が詰めかけることも考えられませんから、初日の1日(土曜)も入場予約制にはいたしません。

美観地区散策にも絶好の季節ですし、一ヶ月間まるまるの企画ですので、どこかご都合の良い日程でお立ち寄りいただけましたら嬉しく思います。

主な出品物は、10月1日より @shinsuke.tanabe に順次投稿いたします。

2025/10/01

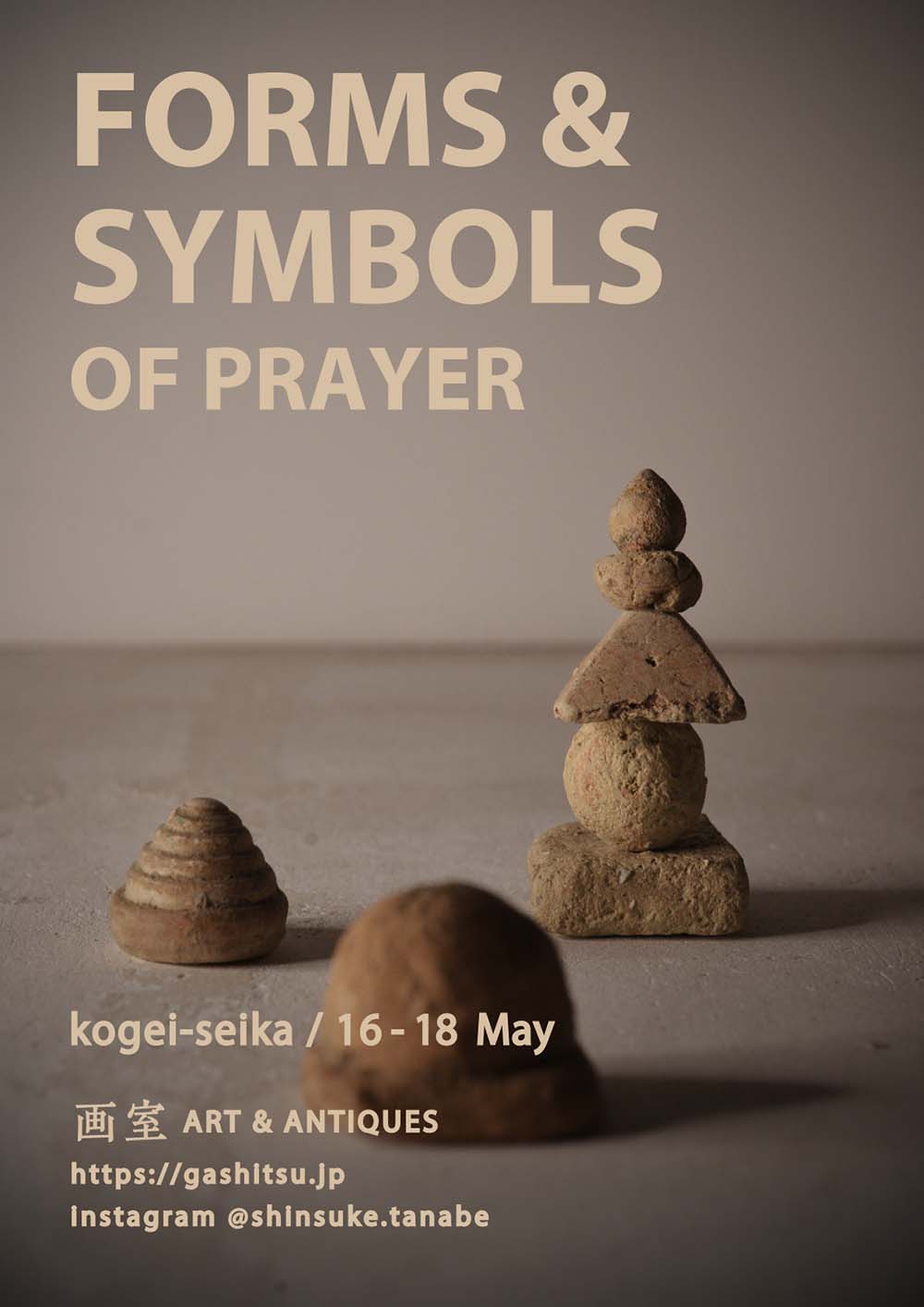

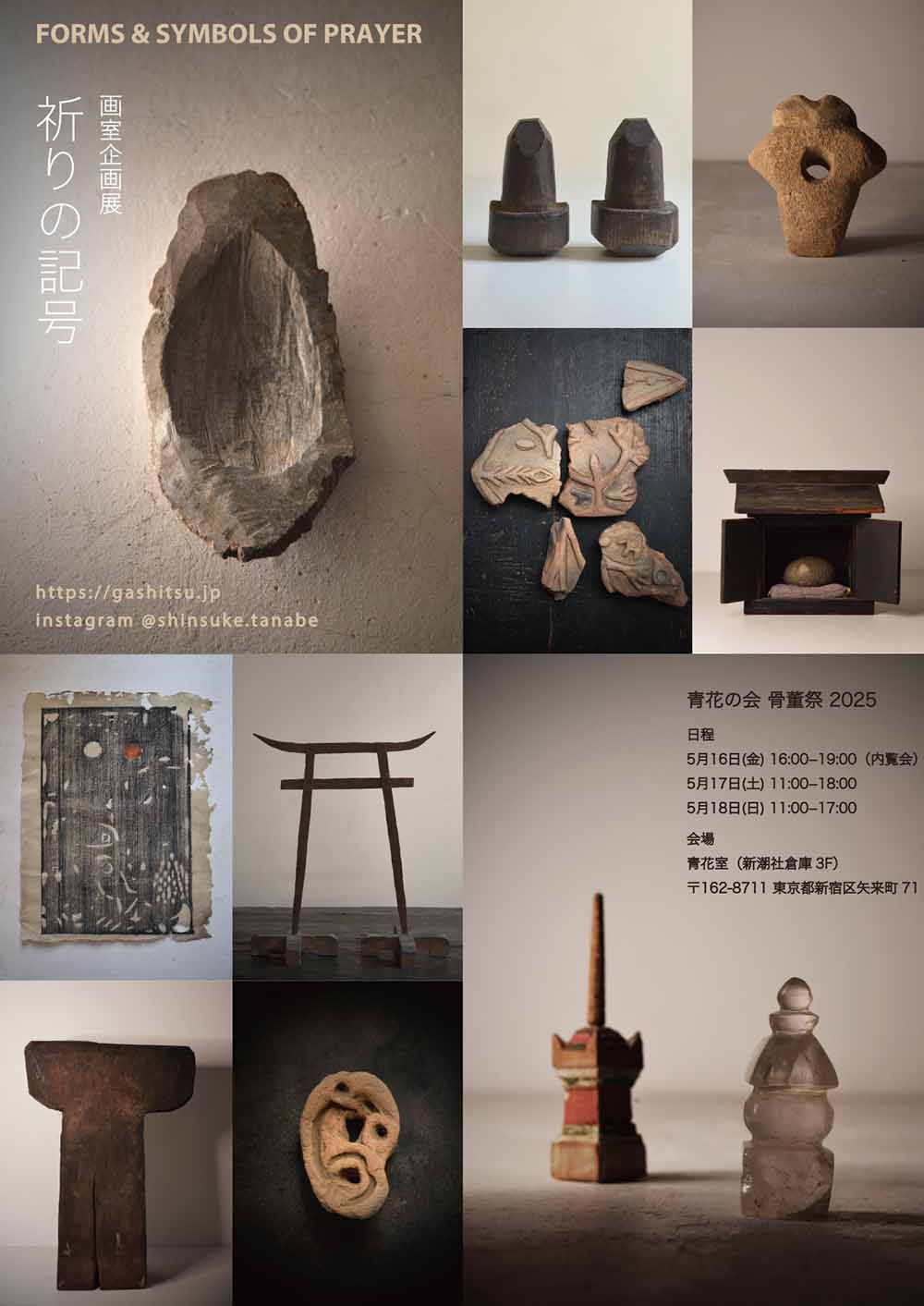

青花の会|骨董祭 2025「祈りの記号」

本年も青花の会骨董祭に参加させていただきます。

今回画室のテーマは、「祈りの記号」です。

もはや記号と化した信仰の遺物や、本来の意味が理解されないままにも庶民の信仰の対象であり続けた造形、また、はるかいにしえの造形であるがためにそもそもの意味が不明な祭祀遺物など、古代から近世にいたるまでの祈りを象徴する美しいかたちをご覧いただきたく思います。

主な出品物は、@shinsuke.tanabe に順次投稿いたします。

*内覧会 / 5月16日(金)16-19時(青花会員及び御招待者)・販売有

一般会期 / 5月17日(土)11-18時

5月18日(日)11-17時

会場 / ⻘花室(新潮社倉庫3F)

〒162-8711 東京都新宿区⽮来町71

出展井上オリエンタルアート日本橋/大塚美術/花徑/花元/神 ひと ケモノ/画室/工藝丹中/古童/古美術うまのほね/古美術川﨑/古美術京橋/古美術小林/古美術陣屋/古美術錫/古美術肥後/古美術三樹/古美術山法師/古美術28/綵花堂/四方堂/志村道具店/草友舎/素骨庵八木/となりのトトや/中上/秦志伸/前坂晴天堂/利菴アーツコレクション/gallery uchiumi/honogra/IMADO/LAPIN ART GALLERY/SEKIGAWA FINE ART/Swallowdale Antiques

2023/05/15

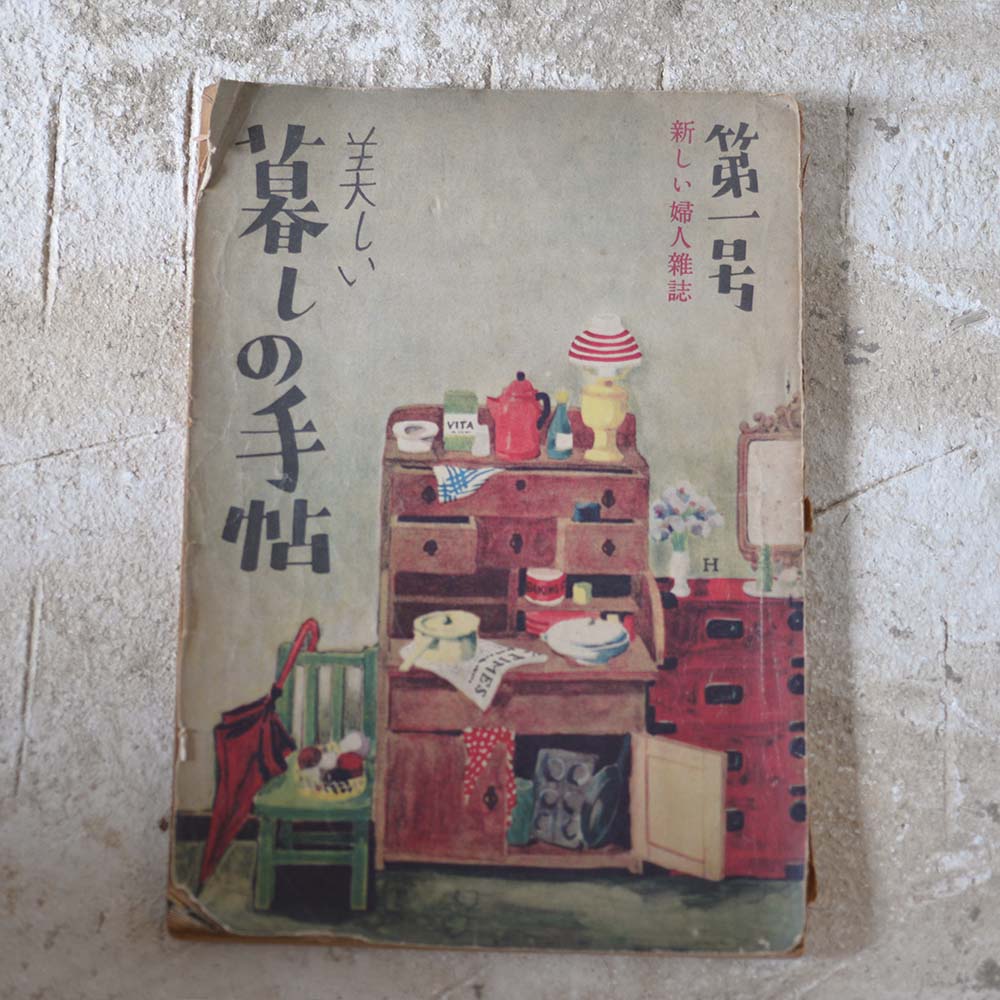

「暮しの手帖」

ときどき思い出しては開いてしまう昭和23年発行の「暮しの手帖」創刊号。

ときどき思い出しては開いてしまう昭和23年発行の「暮しの手帖」創刊号。

戦後間もないこの時、まだ紙は配給制で発刊に必要な分量の紙を調達することさえままならない状況でした。

再生を重ねたその紙は当然に粗悪で、時間の経過とともに脆く朽ちてしまいます。

しかし、それでも、それだからこそ大事な、この本の編集後記には、何度読んでも頭が下がります。

ものを作るということは、本来、こういうことだったはずと反省せざるを得ません。

以下、一部を抜粋いたしました。長いですけど、お読みいただけましたら。

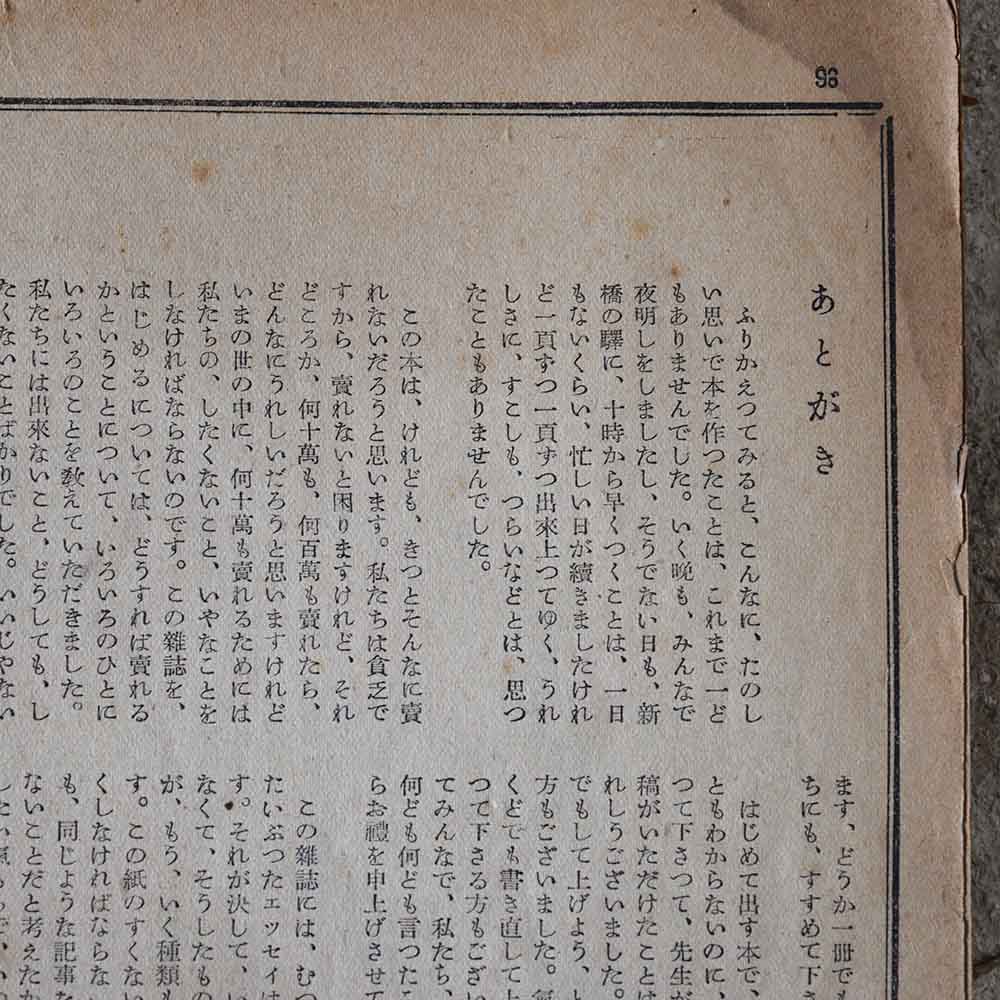

〈あとがき〉

〈あとがき〉

ふりかえってみると、こんなに、たのしい思いで本を作ったことは、これまで一どもありませんでした。いく晩も、みんなで夜明かしをしましたし、そうでない日も、新橋の驛に、十時から早くつくことは、一日もないくらい、忙しい日が續きましたけれど、一頁ずつ出来上がってゆく、うれしさに、すこしも、つらいなどとは、思つたこともありませんでした。

この本は、けれども、きつとそんなに賣れないだろうと思います。私たちは貧乏ですから、賣れないと困りますけれど、それどころか、何十萬も、何百萬も賣れたら、どんなにうれしいだろうと思いますけれど、いまの世の中に、何十萬も賣れるためには、私たちの、したくないこと、いやなことをしなければならないのです。この雑誌を、はじめるについては、どうすれば賣れるかということについて、いろいろのひとにいろいろのことを教えていただきました。私たちには出來ないこと、どうしても、したくないことばかりでした。いいじやないの、數はすくないかも知れないけれど、きつと私たちの、この氣もちをわかつてもらえるひとはある。決して、まけおしみでなく、みんな、こころから、そう思つて作りはじめました。でも、ほんとは、賣れなくて、どの號も損ばかりしていては、つぶれてしまうでしょう。おねがいします。どうか一冊でも、よけいに、お友だちにも、すすめて下さいませ。

(中略)

はげしい風のふく日に、その風のふく方へ、一心に息をつめて歩いてゆくような、お互いに、生きてゆくのが命がけの明け暮れがつずいています。せめて、その日日にちいさな、かすかな灯をともすことが出來たら‥‥この本を作つていて、考えるのはそのことでございました。

(後略)

****

****

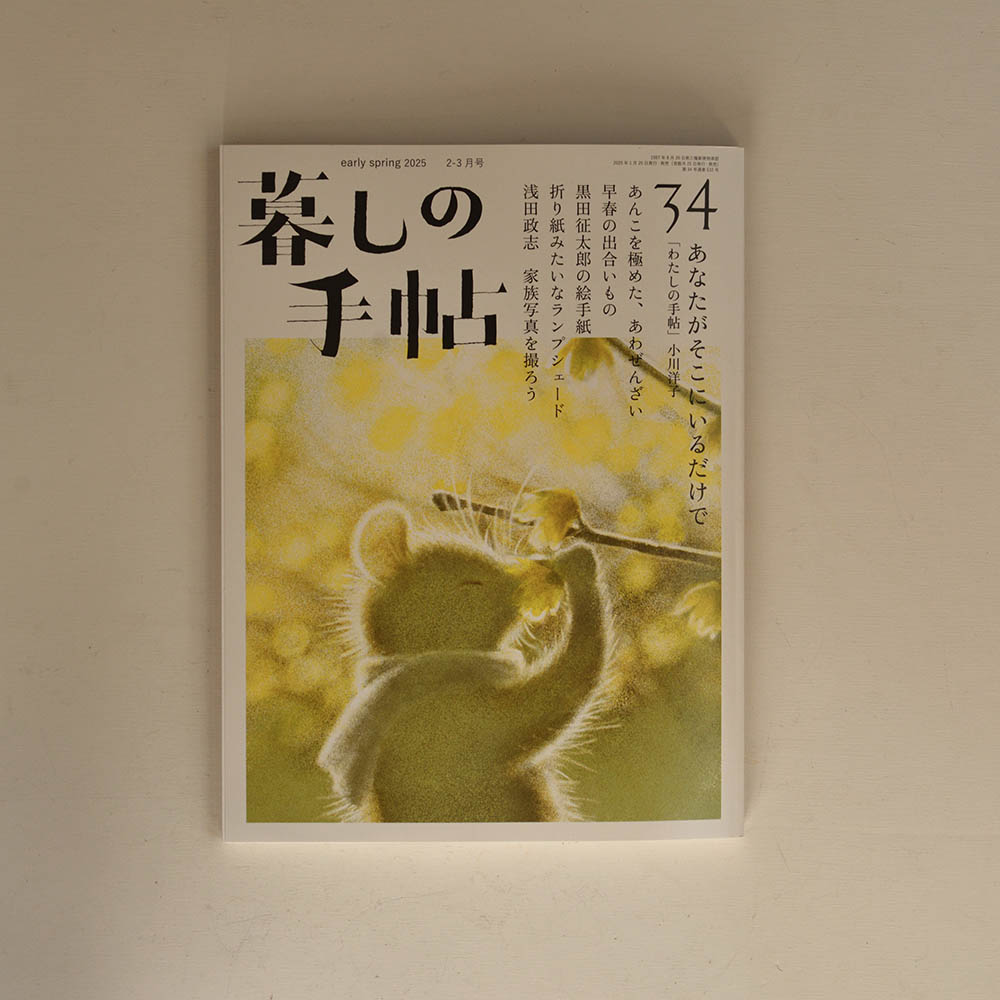

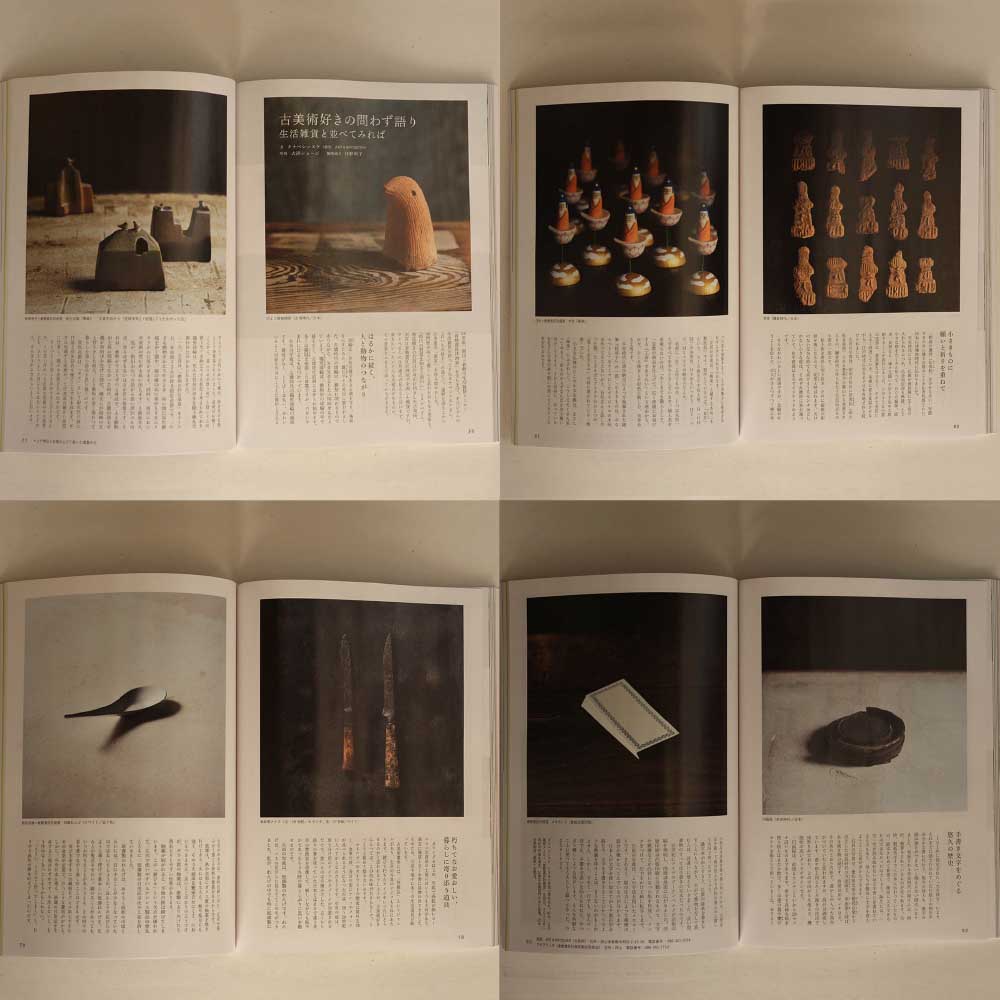

その「暮しの手帖」今月発売号にて、かつての仕事で企画した雑貨と今の仕事で扱う古物とを並べてみる、というお題を授かりました。

勝手な思い込みを誌面に公開するのは気恥ずかしいばかりでありますが、暮しの手帖社さんの仕事は若い頃からの憧れでもありましたし、自分にとってちょっと特別な存在でしたので、そこに取り上げていただけたことはとても嬉しいことでありました。

久方ぶりで、大沼ショージさんに写真を撮っていただけたことも、さらなる喜びでした。

もしも書店で見かけましたら、お手に取っていただけますと有り難く思います。

2025/01/25

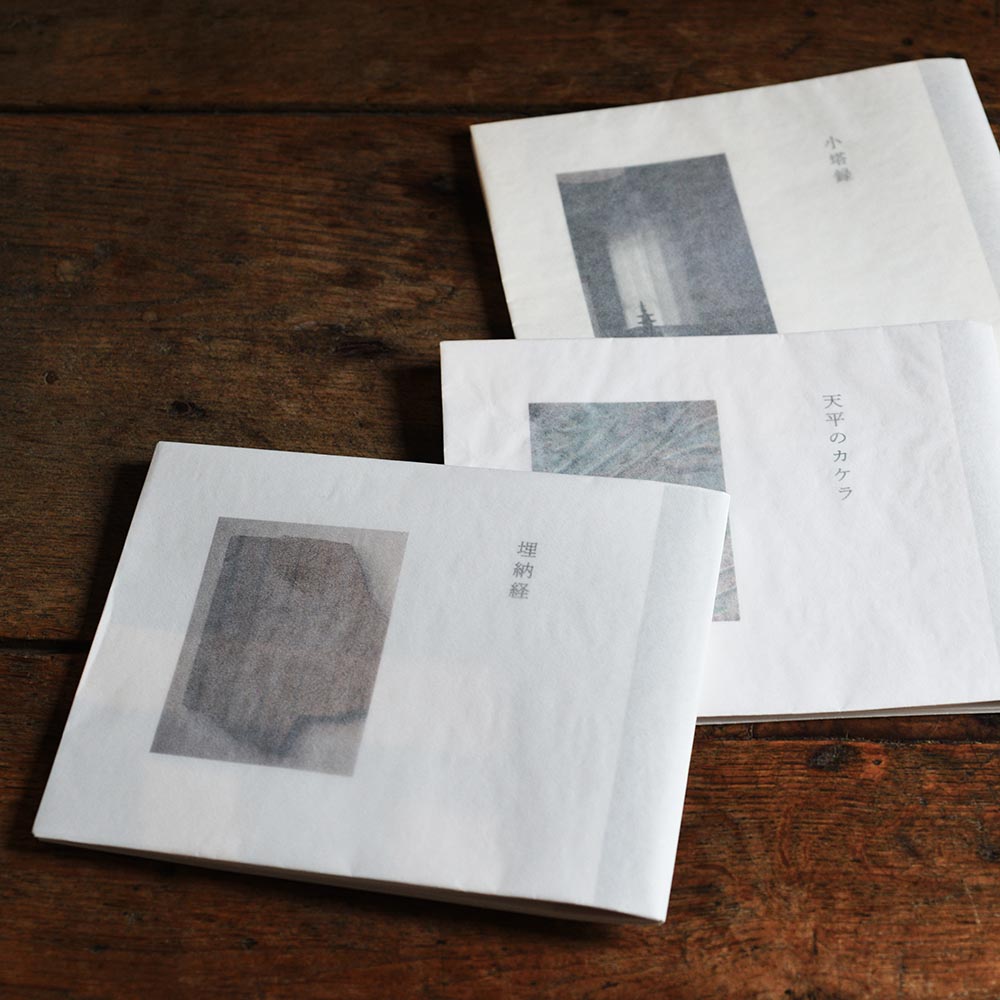

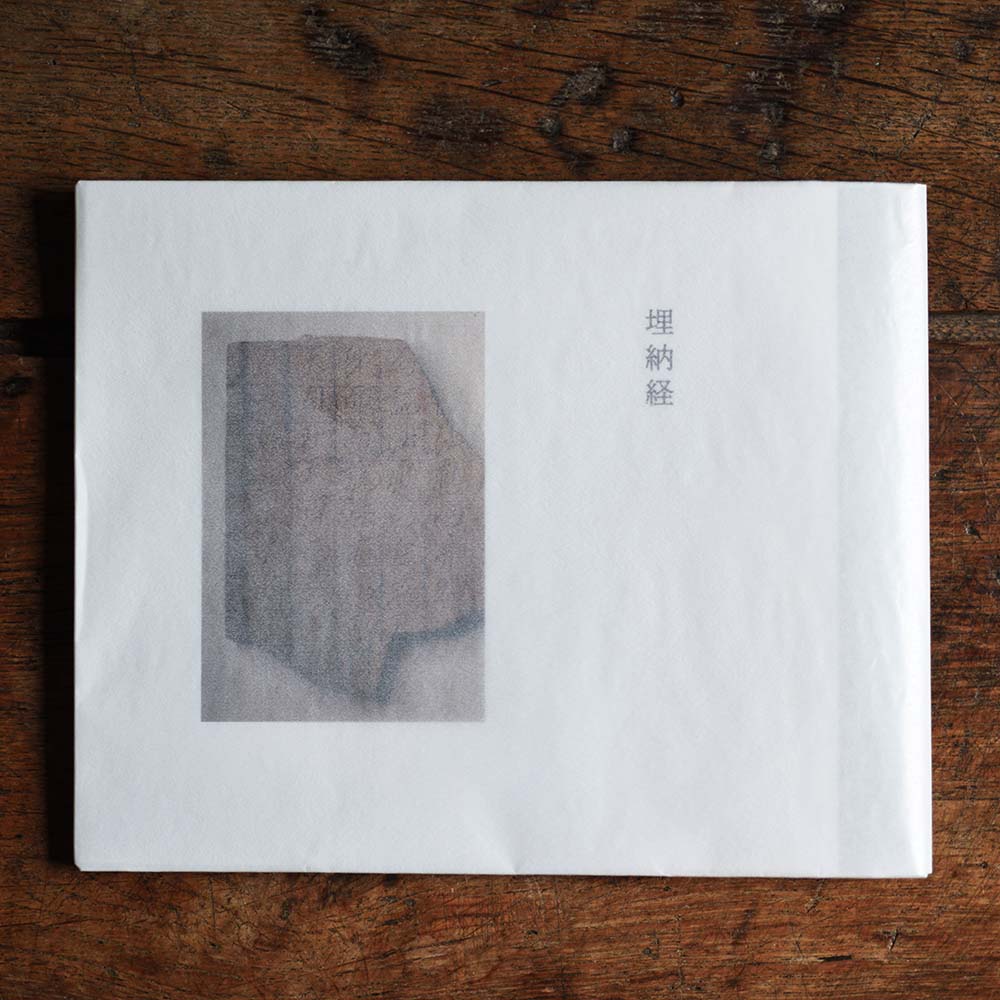

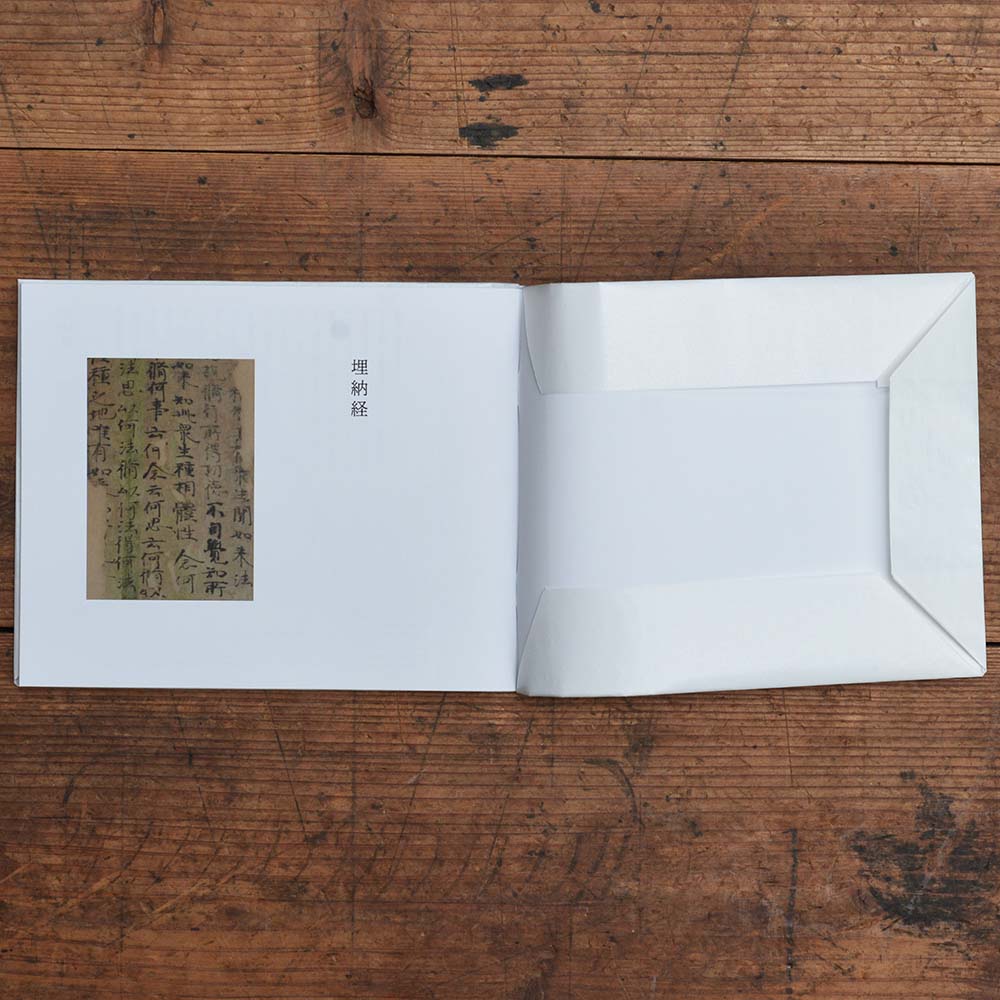

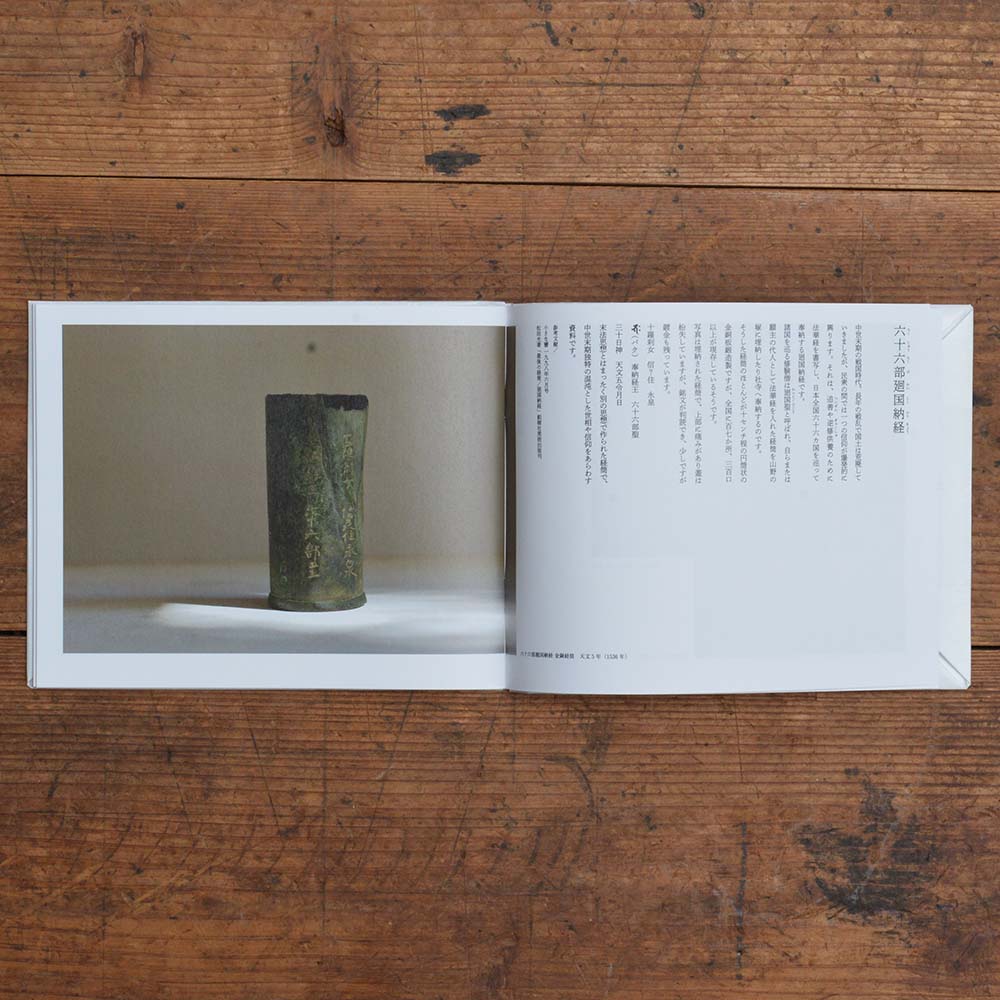

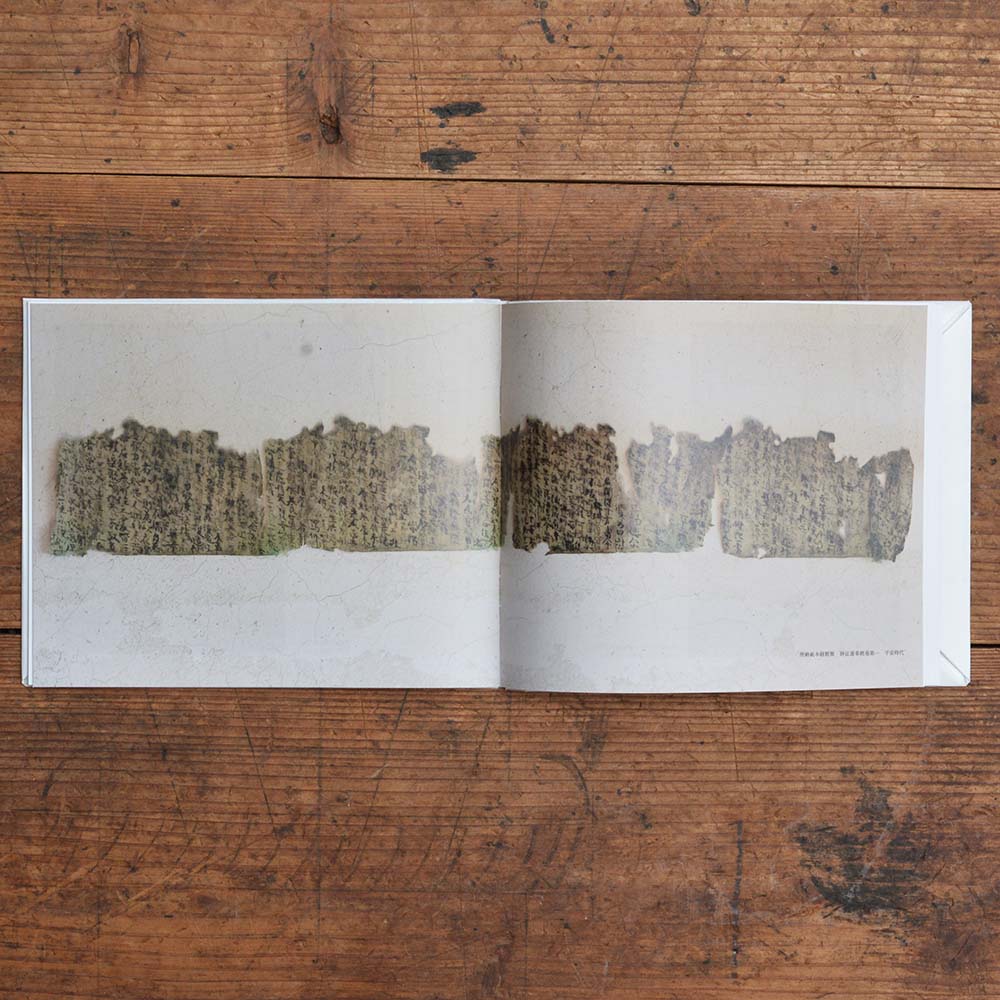

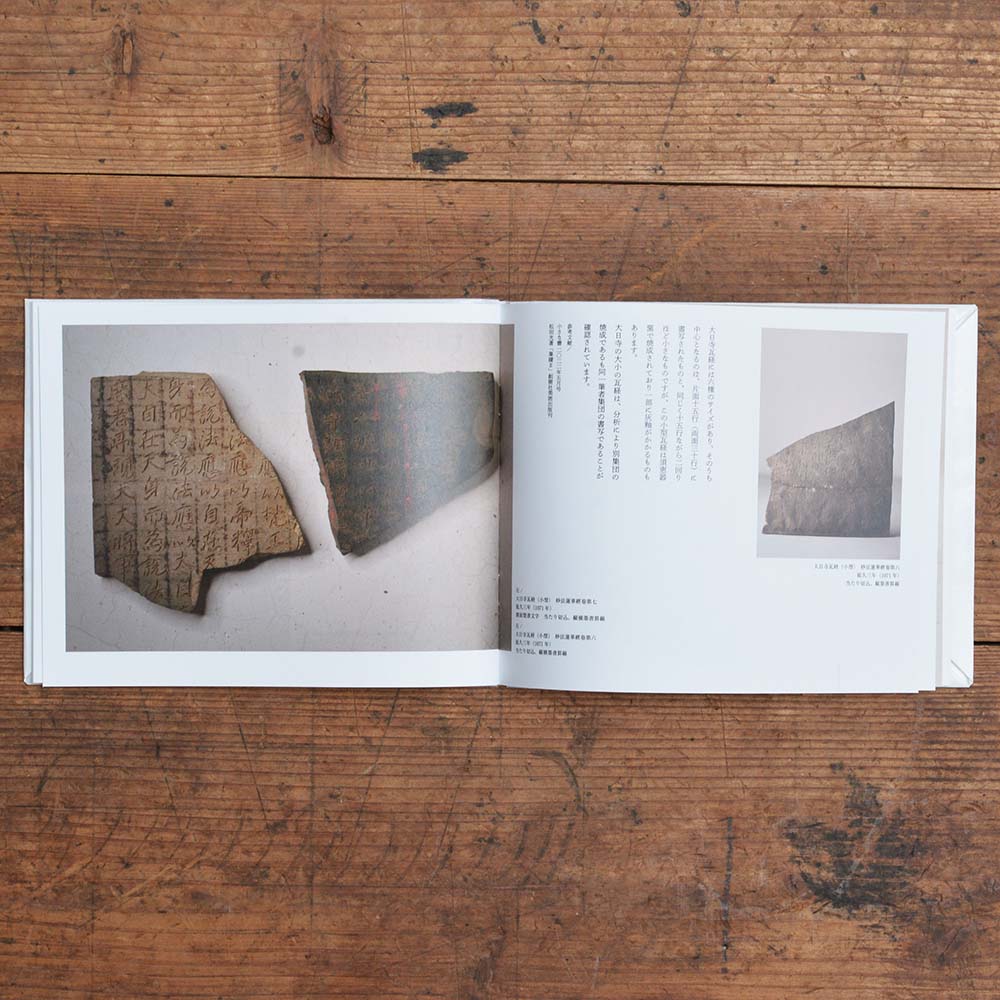

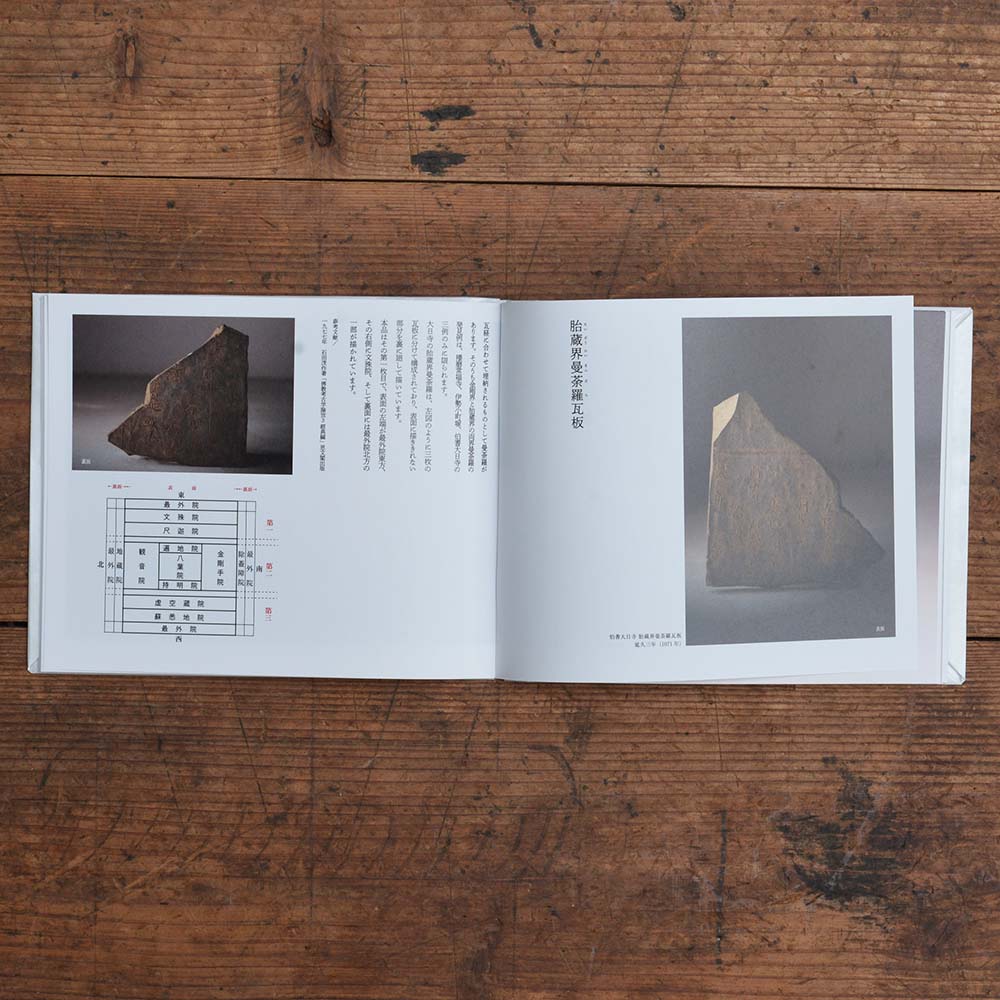

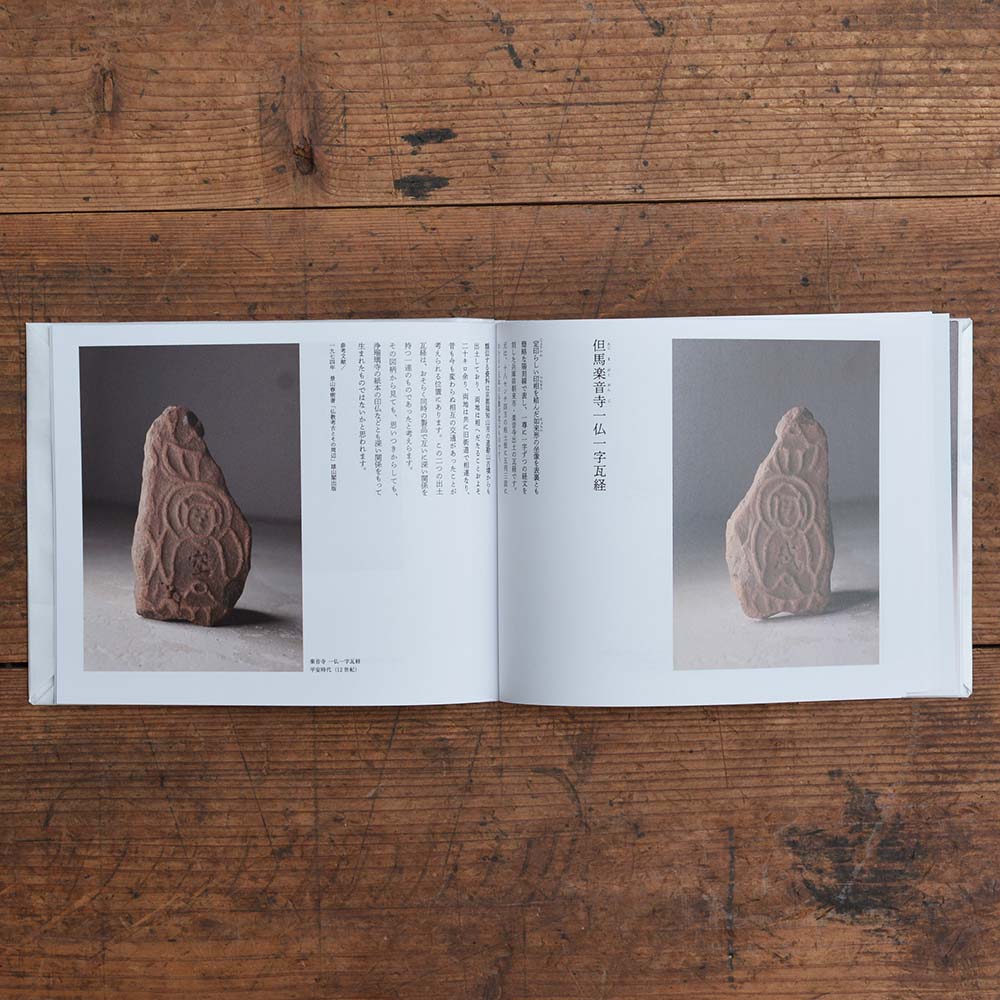

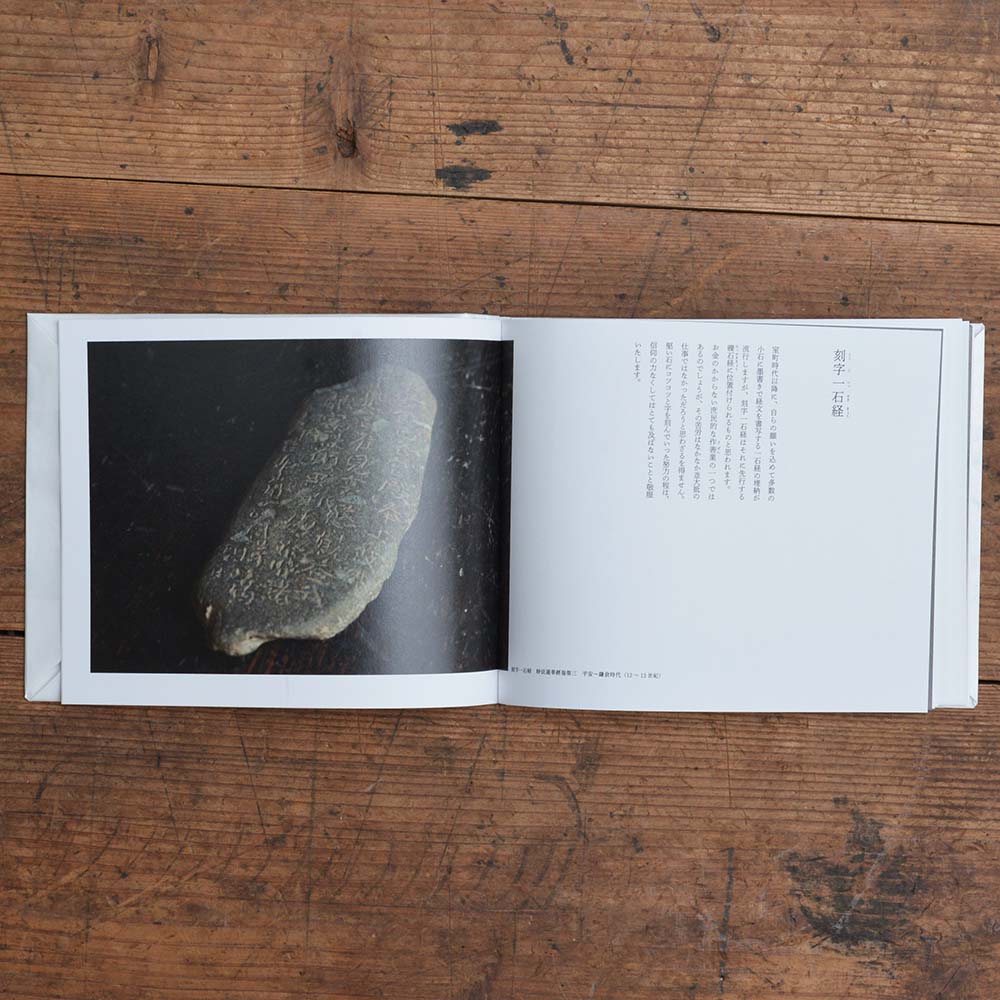

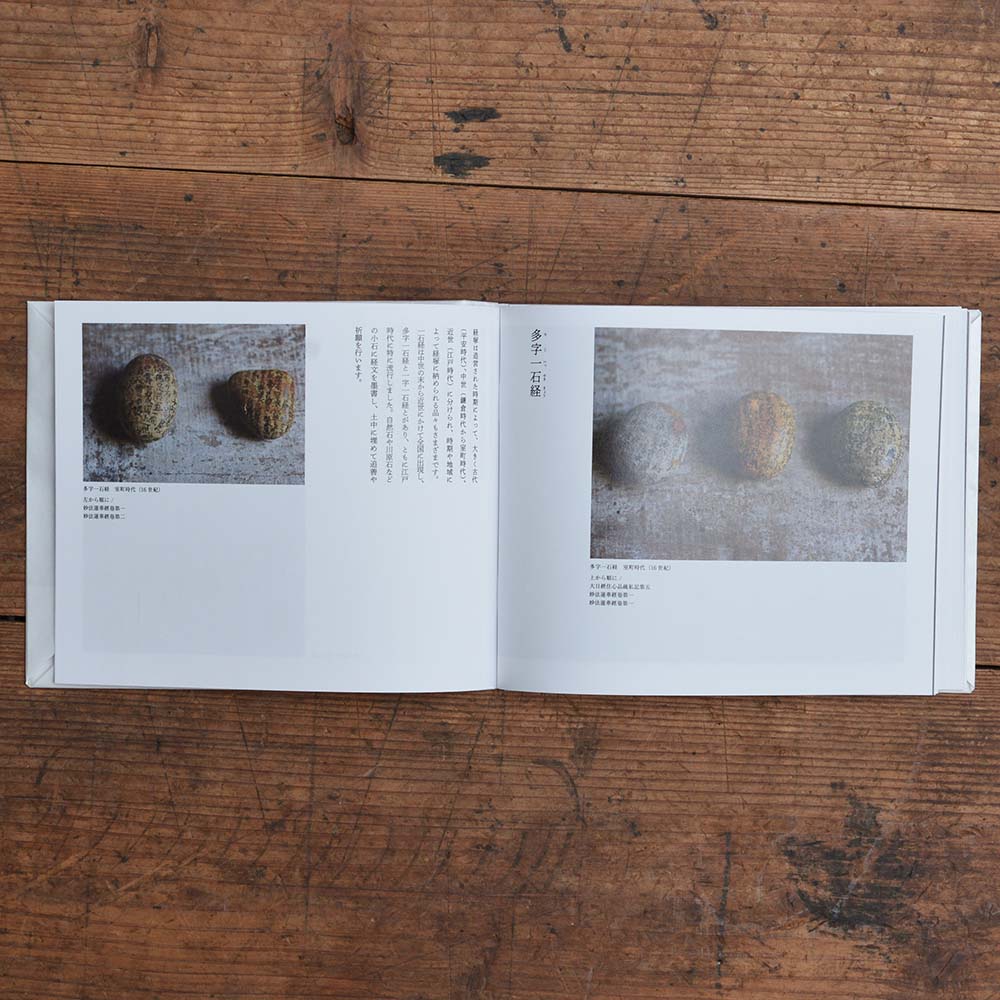

「埋納経」

瓦経をはじめとする埋納の経典になぜか強く心惹かれるところがあり長年ほそぼそと集めておりましたが、ある程度のまとまりが出来上がりましたので、仏教美術展「祈りのかたちⅤ」にて出品させていただくことにしました。

今後同じ量を集めることはもう出来そうにありませんので、自分なりに残しておきたい記録として小冊子にまとめました。

今回の小冊子「埋納経」と、前回、前々回の仏教美術展で製作した「小塔録」「天平のカケラ」を合わせて、画室の仏教美術三部作となりました。

とは言え、自身の手が届く範囲の仏教美術ですから、残欠や小品ばかりを並べてあるだけなのですが、それでも仏教美術の持つ深く美しい世界は十分に感じられるものと思っています。

小冊子は、もしもご希望があれば、通販にてもご注文をお受けいたします。

古美術好きの中でもごく少数派と思われる残欠コレクターの方々には、資料としてもお役に立てるのではないかと、、。

「埋納経」

A5変形版 仮フランス装 本文52頁

定価¥1,200+税(+送料¥210)

お求めは、インスタDMまたは、メール / info@gashitsu.jp にてお知らせ下さい。

2024/10/09